БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР МЕСТНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: "ИНОСТРАНКА" ФОРМИРУЕТ КОМАНДУ МОЛОДЫХ КРАЕВЕДОВ РОССИИ

Д. А. Белякова, И. В. Караулова

ФГБУК "Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино", г. Москва, Россия, руководитель Центра взаимодействия с международными профессиональными организациями; ведущий специалист по международной деятельности Центра взаимодействия с международными профессиональными организациями,

daria.a.beliakova@libfl.ru; irina.v.karaulova@libfl.ru

Доклад ставит вопрос об эффективном использовании краеведческих коллекций библиотек для продвижения местного культурного наследия в своей стране и за рубежом, развития межкультурного диалога и экономики своего региона. Являясь федеральным методическим центром, который способствует развитию международной деятельности в регионах, вовлекая библиотеки в международные проекты и оказывая им содействие в организации среды для межкультурной коммуникации, Библиотека иностранной литературы в качестве решения предлагает программу наставничества межрегиональной краеведческой группы молодых библиотечных специалистов "Библиотека как центр местного культурного наследия".

Ключевые слова: библиотечное краеведение, краеведческие коллекции, культурное наследие, концепция ответственного туризма, Фонд Ромуальдо дель Бьянко, межкультурный диалог, Библиотека иностранной литературы.

Могут ли региональные библиотеки с учётом своего богатого краеведческого потенциала быть полезными для продвижения и сохранения культурного наследия региона, способствовать развитию межкультурного диалога и философии гостеприимства, раскрывать "гений места" и самобытность своей территории, тем самым развивая экономику региона и содействуя появлению новых рабочих мест?

Безусловно! Российские библиотеки имеют более чем 100-летний опыт и традиции краеведения. В сочетании с современными формами информационного обслуживания населения, а также активной ролью библиотек в жизни местного сообщества это даёт российским библиотекам возможность стать доступной, безопасной, содержательной площадкой по продвижению местного культурного наследия. Для этого нам необходимо переформатировать и продвигать краеведческие ресурсы, создавать партнёрства с местным бизнесом по предоставлению верифицированной информации туристам и продвижению местных ремесленных предприятий, вовлекать молодое поколение в работу с местными коллекциями.

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино (ВГБИЛ) является федеральным методическим центром, который способствует развитию международной деятельности в регионах, вовлекая библиотеки в международные проекты и оказывая им содействие в организации среды для межкультурной коммуникации.

Многолетний партнёр Библиотеки иностранной литературы Фонд Ромуальдо дель Бьянко – исследовательский центр, основанный в 1998 году флорентийским бизнесменом и общественным деятелем. Фонд воплощает культурные программы и проекты в защиту мирового культурного наследия. Целью многолетних исследований Фонда было создание такой экономической системы, в которой объекты культурного наследия не бездумно разрушаются туристами, а охраняются и получают дополнительное финансирование на реконструкцию. Так родилось движение "Life Beyond Tourism" – концепция ответственного туризма [2]. Одним из итогов сотрудничества Библиотеки иностранной литературы и Фонда Ромуальдо дель Бьянко стала разработка программы повышения квалификации, которую мы провели в ряде региональных библиотек.

Курс "Библиотека как центр местного культурного наследия", разработанный образовательным подразделением библиотеки "Академия Рудомино", является уникальной методикой, которая позволяет российским библиотекам осуществлять тесное сотрудничество с местным руководством и бизнес-сообществом. Итогом такого сотрудничества обязательно должен быть экономический рост регионов.

Успешным примером реализации курса стало взаимодействие с Центральной библиотечной системой города Пскова [6]. 23-24 октября 2019 года библиотечные специалисты Пскова приняли участие в программе повышения квалификации "Библиотека как центр местного культурного наследия" [5]. Лекционный день программы был посвящен раскрытию принципов концепции ответственного туризма "Life Beyond Tourism" и знакомству с объектами Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В заключительный день курса участники защитили свои проекты по продвижению объектов культурного наследия Псковской области. Программа не только вдохновила участников на разработку новых проектов, но и раскрыла уже имеющийся потенциал для работы в области краеведения и туризма [3].

Рис 1. Участники программы повышения квалификации «Библиотека как центр местного культурного наследия» на подведении итогов

В марте 2019 года представители Библиотеки иностранной литературы приняли участие в симпозиуме "Наследие как строитель мира" на 21-й Генеральной ассамблее Фонда Ромуальдо дель Бьянко во Флоренции [8, 9]. Симпозиум был посвящён роли культурных институтов в обеспечении межкультурного диалога, охране и продвижению объектов культурного и природного наследия, укреплению мирного сосуществования народов нашей планеты. Представители туристического бизнеса, местные производители товаров и услуг, историки, искусствоведы, сотрудники музеев, преподаватели и студенты из 50-ти стран мира обменивались идеями и практическими наработками по сохранению и продвижению объектов материального и нематериального культурного наследия.

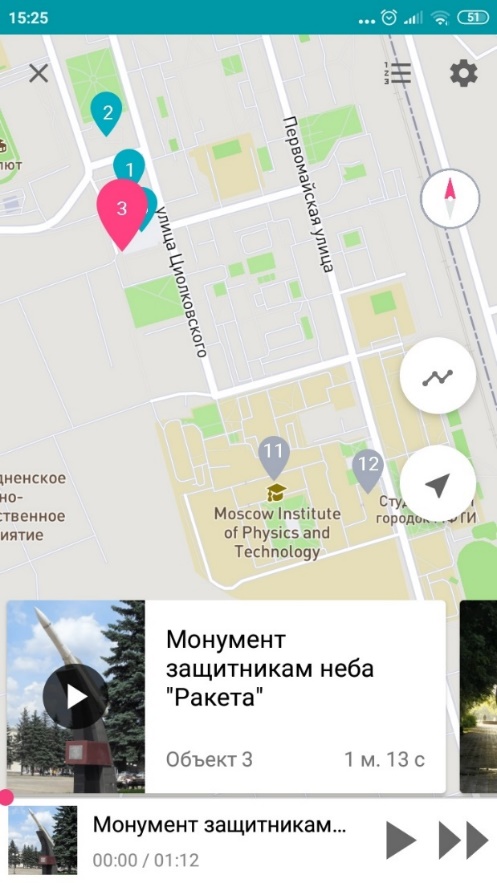

Библиотека иностранной литературы представила результаты [7] сотрудничества с библиотеками Пскова по подготовке к празднованию Ганзейских дней (2019 год) и разработке путеводителя по Пскову [4]. Продолжая активное развитие и продвижение краеведческих библиотечных проектов своего региона, в сентябре 2020 года Централизованная библиотечная система Пскова представила "Необычайный библиотечный путеводитель по Пскову": печатное и электронное издания, а также иллюстрированную аудиокнигу [1]. Этот опыт наглядно демонстрирует богатые возможности библиотечного краеведения как полноправного участника в развитии туристической отрасли своего региона.

Сегодня мы ищем способы вовлечения молодых и креативных специалистов региональных библиотек в международную деятельность, направленную на современные пути раскрытия краеведческих фондов библиотек и продвижение культурного наследия российских регионов за рубежом, таким образом, содействуя развитию местной экономики через совершенствование инфраструктуры туризма, увеличению числа рабочих мест, в том числе для молодёжи, налаживанию международных контактов в области культуры, туризма и бизнеса.

С этой целью Библиотека иностранной литературы инициирует одноимённую программу по созданию межрегиональной краеведческой группы молодых библиотечных специалистов "Библиотека как центр местного культурного наследия". Краеведческая команда формируется и будет осуществлять свою деятельность под методическим руководством ВГБИЛ. В задачи группы будет входить:

• Организация и проведение мероприятий, направленных на раскрытие и популяризацию краеведческих коллекций библиотек;

• Проведение краеведческих исследований;

• Участие в тематических конференциях;

• Публикация тематических материалов в СМИ и социальных сетях;

• Работа с местным сообществом.

Библиотека иностранной литературы выступит в качестве куратора межрегиональной группы, оказывая ей безвозмездную информационную поддержку и активно взаимодействуя с группой на протяжении всего периода её деятельности. В качестве куратора программы ВГБИЛ будет осуществлять:

• Профессиональное обучение участников молодёжной команды;

• Информационную и консультационную поддержку;

• Информационное продвижение проектов молодёжной команды в профессиональном сообществе и в социальных сетях;

• Содействие в установлении профессиональных международных контактов;

• Содействие в поиске финансовых средств для профессиональных стажировок и командировок.

Мы приглашаем молодых и неравнодушных сотрудников библиотек регионов России, которые заинтересованы в раскрытии потенциала своего культурного наследия для взаимодействия с зарубежными партнёрами, развитие туристической отрасли и развитие межкультурного диалога присоединиться к межрегиональной краеведческой группе молодых библиотечных специалистов под методическим руководством Библиотеки иностранной литературы. Для рассмотрения участия в работе группы необходимо направить в адрес Библиотеки иностранной литературы мотивационное письмо объёмом до 2 страниц, содержащее краткую профессиональную биографию (CV) и ответы на следующие 3 вопроса:

1. Назовите от 1 до 3 выдающихся объектов материального или нематериального культурного наследия Вашего региона.

2. Кратко опишите Ваши идеи по раскрытию потенциала этих объектов для туристической отрасли региона (1 – 3 предложения).

3. Перечислите возможных российских и зарубежных партнёров для реализации Ваших идей.

Ссылки на дополнительную информацию приветствуются. Наш электронный адрес: international@libfl.ru, телефон: 8 (495) 915-01-65.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Библиотечный путеводитель по Пскову / МАУК "ЦБС" г. Пскова ; автор идеи – библиотекарь Людмила Слабченко ; автор текста – журналист Ольга Миронович ; иллюстрации – художник Игорь Черкасов. – Псков : [б. и], 2020. – 51 с. : ил.

2. Всемирное наследие как строитель мира. - Текст : электронный // Фонд Ромуальдо дель Бьянко : [сайт]. - 2019. - URL: http://www.fondazione-delbianco.org/pdf/Manifesto/Russia.pdf (дата обращения: 01.10.2020).

3. Дарья Белякова: "Псков сможет избежать ошибок Флоренции" / С. Синцова. – Текст : непосредственный // Псковская правда. – 2018. – 31 окт.-6 ноя. (N 44-В). – С. 13.

4. Парки, сады и скверы Пскова : прогулки по городу : [путеводитель] / Управление культуры Администрации г. Пскова ; МАУК "ЦБС" г. Пскова ; рук. проекта Г.Н. Большакова ; сост.: Л. Ф. Гаранова, Е. Н. Сойтту, С. Н. Субботина. – Псков : МАУК "ЦБС" г. Пскова, 2019. – 104 [3] с. : цв. фот.

5. Программа повышения квалификации "Библиотека как центр местного культурного наследия" / Н. Г. Буровая. – Текст. Изображение : электронные // Централизованная библиотечная система города Пскова : [сайт]. – 2018. - URL: http://bibliopskov.ru/rudomino_obuch2018.htm (дата обращения: 01.10.2020).

6. Централизованная библиотечная система города Пскова : [сайт]. – Псков, 2004- . – URL: http://bibliopskov.ru/ (дата обращения: 01.10.2020). – Текст. Изображение : электронные.

7. Library as a Local Cultural Heritage Center : contributing to intercultural dialogue, safeguarding peace and the Earth’s heritage / Svetlana Gorokhova ; Daria Beliakova // Book of Proceedings of the Scientific Symposium Building Peace through Heritage – World Forum to Change through Dialogue, Florence, 1 - 5 March 2019, published by Corinna Del Bianco and Aurora Savelli with Simone Giometti. – Part 2/2. - ISBN 978-88-943894-3-2. – S.: 153 – 158.

8. Living Stories of the Victory in Emotions of Modern Youth / Svetlana Gorokhova ; Daria Beliakova // Abstract Book of the Scientific Symposium Building Peace through Heritage – World Forum to Change through Dialogue, Florence, 13-15 March 2020, published by Corinna Del Bianco and Aurora Savelli with Simone Giometti, ISBN 978-88-943894-7-0 . – S.: 101.

9. Russian pastila / Svetlana Gorokhova ; Daria Beliakova ; Maria Bereslavskaia // Book of Proceedings of the Scientific Symposium Building Peace through Heritage – World Forum to Change through Dialogue, Florence, 1 - 5 March 2019, published by Corinna Del Bianco and Aurora Savelli with Simone Giometti. – Part 2/2. ISBN 978-88-943894-3-2. – S. 64 – 65.